Visites autour des déchets en Nord Gironde

#Ecologie #Politique En ce moment chez nous, dans notre campagne déshéritée, c'est la guerre des déchets. Le syndicat qui regroupe plus de 200 communes met en œuvre une grosse réforme de la gestion des déchets. Leur objectif : s'attaquer à la production des déchets à la source en économisant de l'argent sur la collecte. Dans ce contexte, je coordonne pour le groupe local des écolos une réflexion autour de cette réforme. Et nous avions donc organisé 2 visites techniques :

- Le centre d'enfouissement de Lapouyade, géré par Veolia.

- Le centre de tri des emballages de Saint Denis de Pile, géré par une entreprise publique qui réunit plusieurs syndicats, dont le SMICVAL.

Le centre d'enfouissement

On m'avait prévenue que l'odeur, l'étendue, le gâchis de plastiques partout pourraient être marquantes.

- J'ai bien senti l'odeur, mais on s'y habitue assez vite. C'est certain pour autant que je n'aimerais pas habiter trop proche.

- J'ai vu l'étendue des casiers dans lequel ils enfouissent les déchets, c'est très grand, mais pas à perte de vue non plus.

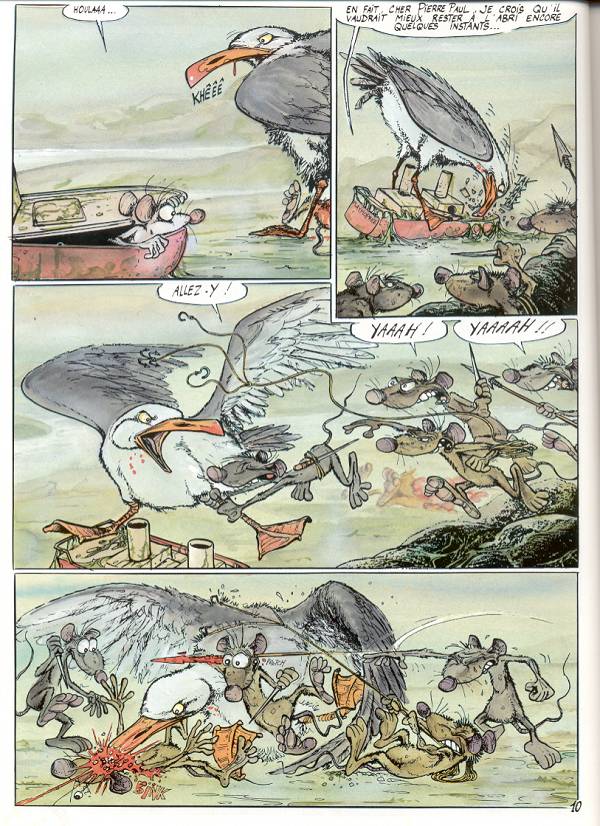

- J'ai vu les oiseaux, des tas de mouettes et quelques cigognes : ça avait un côté poétique de fin du monde, un peu comme dans une BD de Ptiluc.

Miscellanées techniques

J'ai bien aimé apprendre plein de petites choses techniques.

- Le site est construit sur de l'argile, plusieurs dizaines de mètres d'argile, dans laquelle l'eau s'écoule extrêmement lentement. C'est ce qui fait une sorte de couche d'étanchéité naturelle. Perméabilité de 10-6 à 10-9 qu'il a dit l'ingénieur. C'est aussi ce qui fait que vers chez nous, l'eau des nappes est de super qualité alors que les eaux de surface sont extrêmement polluées. En effet, l'eau de surface va mettre des centaines d'années à polluer les nappes qui sont à plus de 100 mètres de profondeur. C'est évidemment pas une bonne chose pour les générations futures 😬.

- Le site est habilité à recevoir jusque 430 000 tonnes de déchets par an. Seulement 21% de ces déchets sont des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles, nos sacs noirs). La majorité des déchets vient directement des industriels. Et il y a énormément, énormément, énormément de plastique, et ça n'est vraiment pas fantastique.

- Lorsque les déchets organiques se décomposent, ils émettent des gaz. En l'absence d'oxygène, c'est du méthane qui est produit et ensuite capté pour faire tourner des moteurs. On a visité la salle des moteurs. Il y a deux ans, j'avais travaillé un peu sur les marchés de l'électricité et j'avais découvert les marchés à terme, le marché spot, etc. Ici une partie de l'électricité est vendue “en continu”, avec un contrat à terme. Et un autre contrat (spot) demande à Véolia de fournir de l'électricité lors des pics de consommations (le matin et le soir en semaine). Ils assurent cette flexibilité en faisant tourner plus ou moins les pompes qui tirent le méthane des casiers.

Les serres de Lapouyade

Les moteurs qui font de l'électricité produisent aussi de la chaleur. Cette chaleur est envoyée dans un réseau de chaleur (des tuyaux qui font circuler de l'eau chaude) qui alimente des serres de culture de tomates hors sol. Ces tomates sont vendues sous l'appellation Rougeline, un distributeur local, enfin de Marmande, donc tout va bien, c'est local 🙃.

En vrai, c'était intéressant de découvrir l'industrie de production de tomates :

- Je n'avais jamais visité de culture hors sol. C'est impressionnant de voir qu'une même liane de tomates va produire en continu de mars à octobre 😱.

- C'est marrant aussi de voir qu'ils ont une politique zéro pesticides, gérée par un énorme contrôle de tout ce qui rentre et une aseptisation des serres.

- Ils disent que tout y est recyclé. Oui, sauf les liens en plastiques, le substrat qui est de la laine de roches, etc. En gros, l'eau est recyclée, et les végétaux sont broyés, et c'est presque tout.

- Quand on me parle de 8 ha de serres, ce n'est pas 8 ha de béton la première chose qui me vient à l'esprit. Et pourtant, le sol est entièrement bétonné, c'est comme une énorme usine. Tout est artificialisé.

En gros, on est très loin d'une pratique écologique. Mais les chiffres m'ont surprise. Sur en gros 600 000 tonnes de tomates consommées en France chaque année :

- 90% sont issues de la production hors sol (et donc en serres chauffées au méthane 😱)

- la moitié est importée. Et en majorité depuis les Pays-Bas et la Belgique [Edit : ce sont les chiffres qu'on nous a donné pendant la visite, mais apparemment ils sont faux voir la note de bas de page].

On est encore vraiment loin du retour à la consommation des légumes de saison... 😢

Économie circulaire ?

On était accompagnés dans cette visite par l'association Zero Waste. J'avais discuté avec Benjamin avant la visite, et il me disait que l'une des plus grosses erreurs qu'il voyait sur la question des déchets, c'est d'appeler économie circulaire quelque chose qui est purement du décyclage. À Lapouyade, tout ce qui est tiré des déchets (chaleur, électricité, eau, ...) et convertit en valeur, est appelé économie circulaire. On aurait presque envie de dire : il ne faut pas que ce site ne ferme, c'est super tout ce réseau d'activité grâce à nos déchets. C'est d'ailleurs un peu le message qu'on entend.

L'économie circulaire, c'est éviter que ce qu'on produit ne devienne un déchet final que l'on va enterrer pour des centaines d'années dans les forêts du coin. La réutilisation des déchets, c'est un pis aller, pas une vertu !

Le centre de tri

Nous avons été reçus par la directrice du Smicval, la personne responsable des aspects techniques, et par la personne responsable de l'engagement citoyen. Trois personnes qui nous ont semblé super compétentes, et qui ont vraiment pris le temps de nous recevoir et d'échanger avec nous.

Les équipes du Smicval ont vraiment à cœur de réduire les déchets, pas juste de les traiter du mieux possible. En tant qu'écologiste, c'était vraiment chouette à entendre.

Miscellanées techniques

- J'ai été choquée par le nombre d'erreurs de tri. J'ai rédigé une formation sur le tri des emballages pour Citeo, donc je pensais être au courant des enjeux. Mais je n'avais pas les ordres de grandeur en tête :

- Des départs de feu plusieurs fois par semaine car les gens mettent des piles et des batteries dans le bac jaune.

- Un tri spécifique pour retirer tous les objets de moins de 5 cm pour protéger les personnels des aiguilles de seringues qui sont mises dans des bouteilles dans les bacs jaunes.

- Une montagne de poêles et de casseroles accumulée juste en 2 mois. Et là c'est vraiment dommage car ça coûte environ 240€ de traiter une tonne de déchets au centre de tri, alors que ça aurait rapporté de l'argent si ça avait été apporté directement en déchetterie.

- Je le savais déjà, mais c'est toujours intéressant de le ré-entendre. Ça coûte plus cher de trier les emballages pour aller chercher les quelques plastiques recyclables que d'enfouir à Lapouyade. C'est pour ça qu'il y a une taxe sur l'enfouissement, car écologiquement, ce n'est pas juste. Et les industriels paient un peu (aux éco-organismes comme citeo) quand ils mettent des emballages sur le marché. Mais ça ne compense pas du tout le coût de traitement pour les collectivités.

- Il semble très clair pour les équipes techniques de Citeo que collecter les déchets en point d'apport volontaire coûte beaucoup moins cher, et consomme beaucoup moins de carburant, que de le faire en porte à porte.

Conduite du changement

On a évidemment pas mal parlé avec l'équipe du Smicval de la difficulté de la réforme en cours. Même les opposants à la réforme semblent d'accord sur la justesse de l'objectif : il faut réduire la production de déchets, le smicval market et le comptoir repar sont des bonnes choses. Là, où l'opposition se cristallise, c'est sur le changement de type de collecte. Là clairement, c'est le bras de fer.

Certaines personnes dans notre groupe sont convaincues qu'il y a eu des erreurs de communication grossières. Que les solutions sont assez évidentes, et que le Smicval devrait nous écouter car on saurait résoudre le problème avec notre regard extérieur.

Ce n'est pas du tout mon avis.

Je partage le constat (et le Smicval aussi) : il est clair que la population est mal informée, et n'a pas été assez consultée. Mais je ne partage pas l'idée que c'est facile de voir ce qu'il aurait fallu faire, ni de savoir comment réparer de là où on en est.

Je retiens les quelques points suivants :

- La communication à grande échelle c'est très difficile. Comment toucher 200 000 habitants répartis quasiment sur un (grand) département ? Il faut un relai à un maillage plus local, et ce maillage, ce sont les mairies en milieu rural, les quartiers en milieu urbain. C'est aussi ce que j'avais retenu de la journée organisée par le collectif climat à Libourne où ils avaient invité des maires qui avaient monté des listes citoyennes.

- Le portage politique. Le Smicval regroupe des communautés de communes, et les décisions sont prises par les élu·es. Ce sont ces élu·es qui doivent prendre leur bâton de pèlerin et informer de la réforme en local, voir même mieux, construire en amont de la réforme en local. Mais chez nous, il y a très très peu de co-construction (euphémisme). Et en plus, sur 200 communes (ou plus), évidemment qu'il y a des tensions entre élus, d'autant plus dans le contexte de montée de l'extrême droite locale. Il y a donc une instrumentalisation de cette réforme pour des raisons de personnes, ou électoralistes.

- La difficulté de lier entre eux les différents volets du projet. La collecte est sensée être un moyen pour dégager des ressources pour agir pour la réduction des volumes de déchets. Mais aujourd'hui, on a vraiment l'impression que ce sont deux volets disjoints, voir que le changement de collecte a pour but de contraindre la production de déchets.

- Et la difficulté aussi à dé-siloter. Mieux s'alimenter amène à réduire ses déchets, donc les politiques de l'alimentation et des déchets devraient se rejoindre. Mais c'est dur (on le sait) d'avoir une approche interdisciplinaire ou systémique quand les responsabilités sont distribuées par domaine technique.

- Le temps long des réformes. Je n'avais pas perçu à quel point cette réforme est un paquebot. Il a été décidé de passer en tarification incitative sur l'apport volontaire à terme. Pour que ça soit plus visible pour les citoyens (ou consommateurs désormais vu qu'on envisage une tarification au service rendu ?), le Smicval a prévu de passer d'une tarification par taxe (la TEOM) à une redevance (REOM-i). Techniquement, ça veut dire que ce seront les agents du Smicval qui enverront les factures, et que ça ne passera plus par le service des impôts. Et ça, ça veut dire créer et structurer un service, et les recrutements ont déjà commencé, et l'achat du fichier des adresses aussi. J'avais l'impression que ce point était peut être discutable avec les citoyens, mais en fait, c'est déjà trop tard. Alors que la mise en œuvre est prévue dans 2 ans. Le seul truc qui semble encore négociable, c'est le modèle de tarification : quelle base fixe, quelle part variable ?

Conclusion : un problème d'échelle ?

Et qu'en retenir ? À part que c'est un sujet complexe et que l'effet Dunning Kruger joue à plein : quand on s'est un peu renseigné sur le sujet, qu'on y a passé quelques heures, on est persuadé que c'est un problème simple, qui aurait pu être évité avec un tout petit peu plus de bon sens.

À date, mon sentiment est qu'il y a un problème d'échelle. Ce n'est pas possible de piloter d'en haut une réforme pour 200 000 habitants. La tendance est à la centralisation, mais le changement, la co-construction, l'engagement des citoyens, ça se fait à une toute petite échelle : 400, 500, peut être 1000 habitant·es. Je me demande s'il n'aurait pas fallu penser une réforme qui aurait pu être négociée par communauté de communes, avec des ambassadeurs ou des référents dans chaque commune, voir dans chaque quartier ?

Et aujourd'hui, quelle suite ?

Nous n'avons pas encore rencontré les politiques qui portent le sujet, mais ils semblent vouloir tenir le cap jusqu'aux prochaines municipales. Il semble y avoir 3 options sur la table :

- Ça passe, la réforme va partout au bout.

- On s'arrête là, au milieu du gué, et on n'a pas les économies de passage à l'échelle, on arrête la construction des nouveaux projets. Et les coûts de traitement des déchets vont continuer à augmenter car on maintient 2 services.

- On retourne en arrière pour revenir partout au porte à porte, et là ça va coûter extrêmement cher.

Je me demande s'il ne serait pas possible d'avoir des négociations de modèle communauté de communes par communautés de commune, en associant les citoyens, maintenant que ceux-ci se sentent concernés ?

La vérité, c'est que je n'ai aucune certitude de ce qu'il faut faire. Les options 1 et 3 me semblent irréalistes, et que plus j'en sais, moins j'en sais.

Note de bas de page sur les tomates

Valérie M. a été surprise par les chiffres que je lui ai donné sur les tomates, et donc elle a été faire un peu de fact checking. Voici ce qu'elle a trouvé :

- La tomate est le principal légume consommé par les français, et notre consommation est en augmentation

On consomme 660 000 tonnes de tomates – on importe 530 000 tonnes (importations en hausse de +20% en 20 ans)

- Mais on importe seulement 36 % des tomates fraiches qu’on consomme

- On importe quasiment toutes les tomates transformées et on exporte une bonne partie de ces tomates transformées (on est un peu une plateforme d’entrée et de redistribution de tomates en Europe, essentiellement en provenance du Maroc

- On importe en priorité du Maroc (75% – en forte hausse), puis de l’Espagne (13% – en baisse)

La production français permet d’assurer notre consommation de produits de saison, les importations sont surtout hors saison *2/3 des importations des font de novembre à avril, alors que la production française s'échelonne d'avril à octobre. *Mais il existe tout de même des importations en pleine période de production, avec une proportion plus importante de tomates fraîches venues de Belgique et des Pays-Bas.

Quelques liens pour creuser :

- Site du ministère de l'agriculture

- Rapport de vie-publique

- Rapport du sénat https://www.senat.fr/rap/r21-905/r21-90512.html

- Bilan import export de France Agrimer

Crédits

- Les 2 premières photos sont de P. Géminel

- La planche de BD est issue de l'album “mal de mer” de Ptitluc.