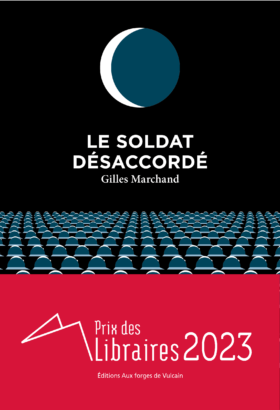

Le Soldat désaccordé

En un instant, toutes les permissions refusées défilèrent. La voix du médecin qui me dit avec la plus grande douceur dont il pouvait faire preuve que j'allais me remettre de cette amputation, que j'allais apprendre à vivre autrement et que j'allais pouvoir retourner chez moi quelques jours. Et moi. Non. Retourner chez moi. Impossible. Ma place est ici.

Ma

Place

Est

Ici.

Ma saleté de place est ici.

Entre deux guerres, un ancien combattant trop esquinté pour rester soldat est chargé de retrouver un fils perdu sur les champs de bataille. En découvrant la grande histoire d'amour de ce disparu, il se jette à corps perdu dans cette quête insensée, à la recherche d'un homme, de l'amour, de la rédemption dans un monde glissant vers une prochaine guerre.

De cette histoire bouleversante, Gilles Marchand tire un roman d'une grande poésie et d'une profonde mélancholie. Mêlant judicieusement le récit de guerre à l'enquête et à une idylle passionnée, il réussit à nous emporter dans les méandres de la progression de son personnage principal, obsédé tout autant par ses investigations que par ses propres démons.

Il réussit également parfaitement à retranscrire l'impact de la guerre sur les corps et les âmes, et l'ambiance si paradoxale de l'après-guerre, sa profonde transformation de la société.

L'écriture de Gilles Marchand est inventive et colorée, s'adaptant à merveille au réel comme à l'onirisme. Évocatrice, aussi...

Je l'ai déjà dit, les histoires d'amour m'emmerdent le plus souvent. Celle du Soldat désaccordé va cependant tellement au-delà d'une simple romance. C'est un récit aussi désespéré qu'optimiste, un véritable vortex de sentiments. Une lecture très émotionnelle.

Le soldat désaccordé | Gilles Marchand | Aux Forges de Vulcain