Préambule :

Je ne vais pas re-présenter Tristan-Edern Vaquette, ni re-expliquer à quel point il est nécessaire de lire ses livres. Pour s'en convaincre, se rapporter ici, ici, ici et surtout ici.

C'est très révélateur d'ailleurs d'une dérive de nos sociétés — qu'on a amplement vue à l’œuvre pendant la crise du Covid —, qui se réfugient derrière les experts pour ne pas avoir à assumer les responsabilités qui nous incombent, à tous, et pour nous épargner le travail — semble-t-il trop difficile pour beaucoup ? — de réflexion personnelle qui conduit à une pensée autonome.

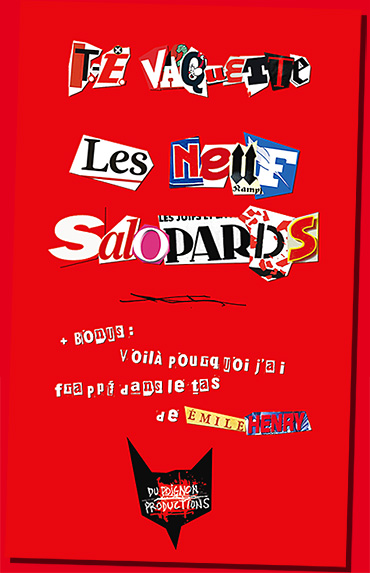

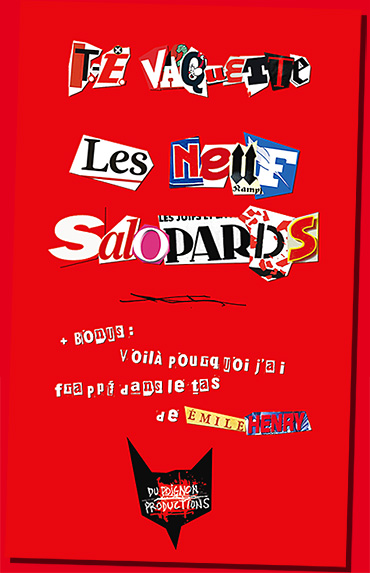

Le dernier-né de Tristan-Edern Vaquette est un objet littéraire inaccoutumé, mélange impeccable de témoignage et de pamphlet.

Issu de l'expérience de l'auteur en tant que juré d'assises, il peut se découper en deux parties, la première partie étant le récit (plus ou moins romancé) du déroulé des audiences, et la seconde une série de réflexions générales sur la justice.

On sent dès le début de la lecture que cet ouvrage a été écrit dans l'urgence de coucher sur le papier tout ce que cette expérience a apporté à l'auteur. Le texte est brut, souvent émotif. Le sujet même évoquait un livre à l'ambiance lourde, au contenu très sensible et engageant, ce qui se confirme bien à la lecture. Il est cependant particulièrement bien équilibré par les digressions de l'auteur (on y retrouve vraiment tout ce qui fait le sel d'un livre de Tristan-Edern Vaquette), qui permettent des respirations souvent salutaires.

La première partie a ça de passionnant que l'auteur a su parfaitement vulgariser le déroulement et les enjeux des différentes phases des audiences. Pour comprendre comment fonctionne la justice au sens large, il est indispensable d'en comprendre les rouages. Accéder aux détails de l'organisation d'une audience est donc primordial. Vaquette nous en fait une visite guidée des plus décapante, aussi exhaustive que sans compromis.

Il faut dire que plonger au cœur d'une cour d'assises est très éprouvant. Pour le cœur, pour l'âme, pour les convictions aussi. Pour les illusions, encore plus, et si vous en aviez encore, vous allez rapidement les mettre de côté.

Bien judicieusement, si cette expérience fait forcément parler son émotion, l'auteur n'en perd aucunement sa capacité de réflexion et son acuité si distinctive.

Après avoir parlé aux émotions, il parle ensuite plus particulièrement à la raison, et dénonce les biais et les limites de la justice telle qu'elle est appliquée dans notre pays dans une série d'envolées dont il a le secret, beaucoup moins provo que je ne l'aurais cru (surtout après ses mises en garde) mais sauvagement dénonciatrices. Regarder en face notre justice, ça fait mal, mais c'est un exercice nécessaire.

Comme pour Je ne suis pas Charlie, je pense qu'il est impossible de lire ce livre sans s'interroger sur son propre rapport à la justice.

Je ne peux pas dire que son contenu me soit apparu comme une révélation, tant rien dans ce qui est dénoncé ne m'étonne, cependant, il m'a permis de pousser un peu plus loin ma loyauté à mes propres convictions. Facile d'être du côté de l'accusée principale de l'ouvrage, beaucoup moins quand d'autres affaires sont évoquées tant elles parlent aux tripes. C'est pourtant salutaire, et lire ce livre m'a assurément permis de m'y retrouver.

Pour conclure, je conseille évidemment la lecture des Neuf Salopards pour qui s'intéresse à la justice, c'est même un excellent guide pratique si vous deviez vous retrouver, un jour, juré dans une cour d'assises.

Je termine par quelques autres petites ressources sur ce sujet. Outre la formidable série de podcast Un micro au tribunal signée Mediapart et également citée par l'auteur dans le livre (je l'ai dévorée il y a quelques mois, attention, c'est souvent dur de se rendre compte que la justice est si injuste et certains épisodes sont éprouvants), je conseillerais 2 autres podcasts:

- Le podcast Fenêtre sur cour, mené par la journaliste judiciaire Élise Costa, qui, bien qu'il évoque surtout les faits divers, aborde de façon subtile un sujet sensible dans cet épisode en 2 parties : les enfants détruits qui m'a également mis en face de mes contradictions.

- Cet épisode du podcast Programme B pour approfondir le sujet de l'aide juridictionnelle qui est rapidement abordée dans le livre : les fameux avocats commis d'office. L'avocate reçue en entretien m'a semblé remarquable.

PS : un petit mot sur le bonus : Voilà pourquoi j'ai frappé dans le tas, la déclaration du jeune anarchiste Émile Henry lors du procès qui aboutira à sa condamnation à mort pour avoir commis deux attentats meurtriers. C'est un texte extrêmement intéressant pour deux choses : d'abord pour l'intelligence et la vivacité d'esprit qui y transparaît, ensuite pour la formidable modernité des propos d'Henry.

Les Neuf Salopards | Tristan-Edern Vaquette | Du Poignon Productions

Tim est un dessinateur au style inimitable, qui peut être aussi joyeux et coloré que mélancolique. En lisant cet ouvrage, j'ai eu l'impression qu'il s'était donné les moyens de laisser son talent s'exprimer et s'épanouir pleinement.

Tim est un dessinateur au style inimitable, qui peut être aussi joyeux et coloré que mélancolique. En lisant cet ouvrage, j'ai eu l'impression qu'il s'était donné les moyens de laisser son talent s'exprimer et s'épanouir pleinement.